Aus China stammende Exponate im Weltmuseum Wien (1/3)

Maria Budweiser

Die Wiener Weltausstellung war ein Großereignis, das heuer mit seinem 150jährigen Jubiläum gefeiert wird. Schon beim diesjährigen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker würdigte man im Pausenfilm dieser vergangenen großen Schau, indem man die Kulisse der Gebäude in den ehemaligen kaiserlichen Jagdgründen des Wiener Praters vor unseren Augen virtuell auferstehen ließ [1].

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts strebte das Österreich-Ungarische Reich danach, sich im Welthandel einen Platz zu sichern und seine industriellen Errungenschaften, aber auch seine Produkte von Kunst und Handwerk einem Weltpublikum zu präsentieren. Wien war eine Metropole. Der Wunsch des Wiener Publikums nach „orientalischem Handwerk“ sollte unter anderem auch wirtschaftliche Kontakte zwischen Österreich-Ungarn und China und Japan eröffnen und einen Anstoß für heimische Künste und Handwerk geben [2].

Das Wiener Weltmuseum ist ein ethnologisches Museum und hat einen großen Schatz an Objekten aus allen Teilen der Welt. Auf der Suche nach chinesischen Ausstellungsexponaten, die aus der Wiener Weltausstellung 1873 stammen, konnten hier einige Objekte aufgespürt werden. Natürlich ist es möglich, dass sich in den Archiven des Museums noch weitere Exponate aus diesem Kontext befinden, im Wiener Weltmuseum ist man aber sehr vorsichtig mit nicht geklärten Provenienzen. Die Waren der Wiener Weltausstellung sind sehr schwer zuzuordnen. Wir können nur versuchen, den Weg der Objekte anhand von Zollzetteln oder von Etiketten, die auf den Exponaten aufgebracht wurden nachzuverfolgen, um herauszufinden, wo die Objekte sich befunden haben. Leider gibt es teilweise Provenienz-Lücken, die bisher noch nicht ganz geschlossen werden können, aber wir bekommen mit der Untersuchung und Verfolgung dieser Marker eine Vorstellung, wie der Weg der Objekte ins Museum geführt haben könnte. Heute ist es für uns verwunderlich, dass die Etiketten oft sehr unsensibel auf die Objekte aufgeklebt wurden – dies ist dem administrativen Blick der Zeit geschuldet. Die gegenwärtigen Inventarnummern im Weltmuseum eines jeden Exponates dienen als eine Art Barcode, der gekoppelt ist mit der Verstandortung im Weltmuseum [3].

Doch gehen wir nochmals zurück zur Weltausstellung, in deren Verlauf ein Comité gegründet wurde, welches für das Fortbestehen und Erhalten der Objekte sorgen sollte: der Cercle Oriental, aus dem 1874 das Orientalische Museum hervorging und dessen Träger ein privater Verein war. Die Mitarbeiter und die Finanzierung wurden vom Handelsministerium sichergestellt. Bereits 1879 zog das Orientalische Museum zuerst in das ehemalige Gebäude der Wiener Börse um, und von dort nochmals im selben Jahr in das Palais Festetics. Gleichzeitig kam es zu einer Umbenennung in Österreichisches Gewerbemuseum [4]. Um die Wende zum 19. Jahrhundert gelangte ein Teil der Sammlung einerseits in das heutige MAK (Österreichisches Museum für Angewandte Kunst) und andererseits in die ethnografische Abteilung des kunsthistorischen Museums [5], von wo sie dann weiter ins Völkerkundemuseum, das heutige Weltmuseum Wien gebracht wurden.

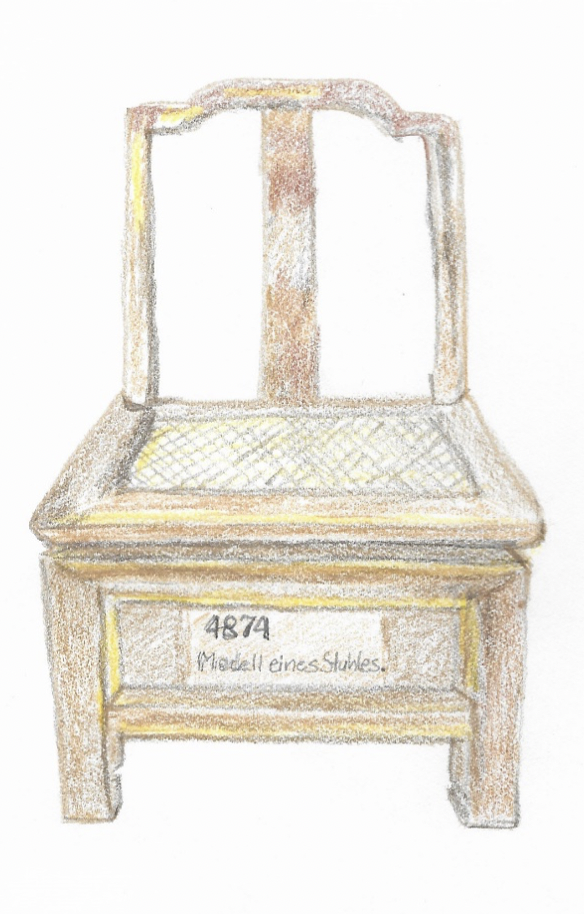

Mit gesicherter Provenienz aus der Weltausstellung 1873 finden wir im Weltmuseum Wien nur wenige Exponate aus dem chinesischen Beitrag zu diesem Großereignis. Ich konnte 14 Exponate mit relativ gesicherter Herkunft ausfindig machen. Viele davon sind Modelle, die stellvertretend für die chinesischen Gegenstände gezeigt wurden und dem Wiener Weltausstellungspublikum so von der exotischen chinesischen Kultur kündeten und deren Zauber heraufbeschwören sollten. Ein aktuell in der Dauerausstellung präsentiertes Beispiel, das wahrscheinlich auf der Wiener Weltausstellung gezeigt wurde, ist die kaiserliche gelbe Jacke mandschurischer Herkunft [ABB.1][6].

Quellen

[1] https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/klassik/2170774-Pausenfilm-ueber-Weltausstellung-1873.html.

[2] Christian Schicklgruber (Hg.), Weltmuseum Wien, Wien 2017. / S. 308.

[3] Diesen Hinweis verdanke ich Frau Dr. Bettina Zorn, Weltmuseum Wien.

[4] Susanne Gruber, Sammlungsgeschichte(n), Das Nachleben von Exponaten der Wiener Weltausstellung, in: Experiment Metropole 1873: Wien und die Weltausstellung, Wien 2014. / S. 99-100.

[5] Christian Schicklgruber (Hg.), Weltmuseum Wien, Wien 2017. / S. 308.

[6] Bezeichnung in der Online-Sammlung des Weltmuseums: „Wahrscheinlich wurde diese Jacke auf der Wiener Weltausstellung 1873 präsentiert.“

[7] Beschreibung in der Online-Sammlung des Weltmuseums.

[8] Jessica Harrison-Hall, China A History in Object, London 2017. / S. 310.

[ABB.2] Skizze anhand von Bild des Wien Museum, Maria Budweiser.

Veröffentlicht: 2023

China auf der Wiener Weltausstellung 1873

China auf der Wiener Weltausstellung 1873