Aus China stammende Exponate im Weltmuseum Wien (3/3)

Maria Budweiser

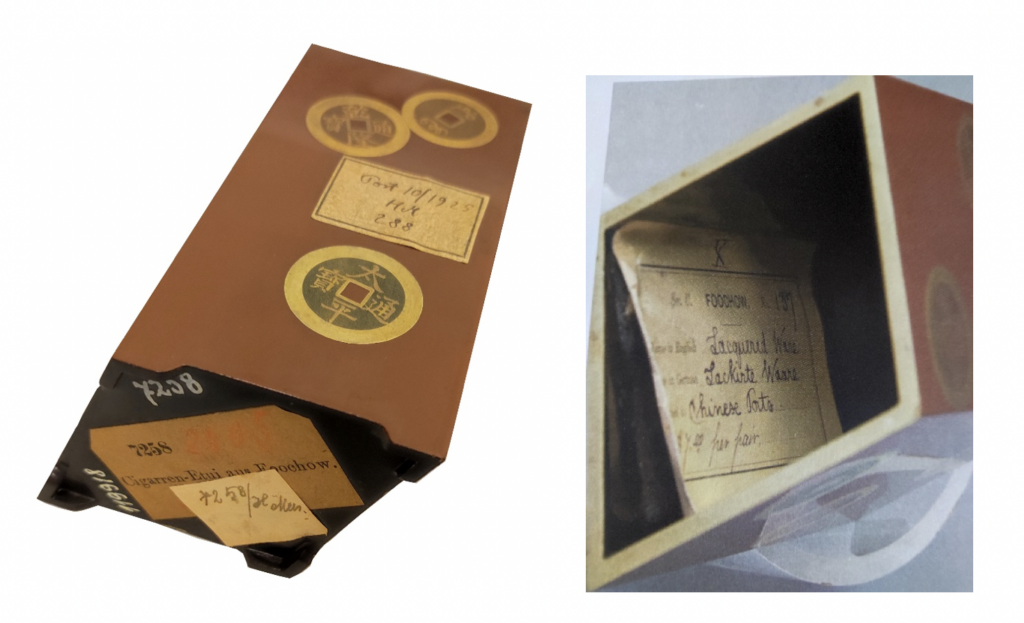

Besonders herausgreifen möchte ich eine schokobraune Zigarrendose [ABB.13] in einer sehr schlichten Form mit einer ungewöhnlichen trapezförmigen Grundfläche und rechteckigen Seiten, in die nach unten Beine eingeschnitten sind.

Es handelt sich um eine Lackarbeit aus dem Wundsaft des Lackbaumes, der im Sommer durch Einschnitte in den Stamm und das anschließende Auskratzen mit einem löffelartigen Werkzeug gewonnen wird [10]. Nach der Gewinnung des Saftes muss dieser gefiltert und durch Sonneneinstrahlung und Verdunstung zu dem weichen Lack eingedickt werden [11]. Hier bei diesem schokoladenbraunen Lack ist anzunehmen, dass die weiche Masse mit Eisenoxyd gefärbt wurde [12]. Die Herstellung der berühmten chinesischen Lackarbeiten ist ein sehr langwieriger Prozess, in dem ganz dünne Schichten von ca. 0,035 mm immer wieder aufgetragen, getrocknet, geschliffen und poliert werden mussten, was ein sehr aufwendiges Unterfangen war [13]. Die Lackschicht schließt das Trägermaterial, in diesem Fall Holz, luftdicht ab. Das Exponat ist mit chinesischen Münz-Motiven aus verschiedenen Dynastien verziert. Hierfür wurde der Lack wahrscheinlich mit Goldstaub und die schwarzen Stellen mit Ruß eingefärbt [14]. In der Dose befindet sich ein Zettel vom Customer Service des chinesischen Handelshafens Foochow (heute Fuzhou). Es sind auch Etiketten aufgeklebt, die ganz wichtige Dokumente sind, und uns zeigen, wo sich diese Exponate jeweils befunden haben. Sie gehören zur Objektgeschichte. Auch sind Inventarnummern direkt am Objekt mit weißem Lack aufgebracht, um den bereits beschriebenen Weg chinesischer Ausstellungsexponate zu bezeichnen. Die schokoladenbraune Zigarrendose wird im Spezial-Katalog von Gustav Ritter von Overbeck unter „A. W. G. RUSDEN, FOOCHOW“ angeführt als:

„Eine Sammlung Lackwaaren [sic.] aus Foochow, die nur an diesem Orte und daselbst nur wieder ausschließlich von einem Fabrikanten erzeugt werden: […].“

Es handelt sich beim oben beschriebenen Exponat um „No. 919 oder 920“, jeweils „Eine chocoladbraune Cigarrencassette“ [15].

Mit den beschriebenen Exponaten des Weltmuseums bekommen wir eine Ahnung von einer exotischen, längst versunken Lebenswelt. Gerade diese kleinen Dinge sind besonders reizvoll. Auf der Wiener Weltausstellung wurden sie von einem großen Publikum gemeinsam mit zahlreichen anderen, oftmals spektakuläreren chinesischen Ausstellungsstücken bestaunt, die nach deren Ende an Sammler verkauft oder auf andere Wiener Museen verteilt wurden [16].

Quellen

[11] Joan Hornby Chinese Laquerware in the National Museum of Denmark, in: The Nationals Museum of Denmark. Ethnographical Series, Volume 21, Copenhagen 2012. / S. 16.

[12] Pan Jixing, Lack und Lacktechnik, in: Wissenschaft und Technik im alten China, Birkhäuser (Hg.), Basel 1989. / S. 192.

[13] Jessica Harrison-Hall, China A History in Objects, London 2017. / S. 74.

[14] Joan Hornby Chinese Laquerware in the National Museum of Denmark, in: The Nationals Museum of Denmark. Ethnographical Series, Volume 21, Copenhagen 2012. / S. 5.

[15] Gustav Ritter von Overbeck, Special-Catalog der chinesischen Ausstellung III. Abteilung, Boden-, Industrie- & Kunst-Produkte, Wien 1873. / S. 30.

[16] Susanne Gruber, Sammlungsgeschichte(n), Das Nachleben von Exponaten der Wiener Weltausstellung, in: Experiment Metropole 1873: Wien und die Weltausstellung, Wien 2014. / S. 187.

[ABB.13] Maria Budweiser, Wien.

Veröffentlicht: 2023

China auf der Wiener Weltausstellung 1873

China auf der Wiener Weltausstellung 1873