Objekte bewahren: Archivwesen (1/2)

G. Brandstetter

Ein interessanter Aspekt im Kontext zur Wiener Weltausstellung von 1873 ist jener der Überdauerung der dort einst ausgestellten Objekte. Fanden bzw. finden hierzu entsprechende Bemühungen statt und falls ja, wie hat man sich die Bemühungen um Erhaltung und Archivierung dann konkret vorzustellen? Dieser Frage soll der nachfolgende Text Antwort geben und einen dahingehend kurzen Einblick in die Situationen des Technischen Museums Wien, des Museums für angewandte Kunst (MAK) und ebenso des Weltmuseums bieten.

Eingangs sei sogleich erwähnt, dass viele der 1873 gezeigten Objekte bedauerlicherweise weder in Archiven noch in zahlreichen Sammlungen entsprechend vertreten sind. – kurzum wurden Funde gemacht, so waren diese ob ihrer Anzahl durchaus überschaubar. Ebenso liefen – wenig überraschend – auch mehrere Anfragen, welche wir per E-Mail an diverse Kunstgalerien und Auktionshäuser (unter anderem Dorotheum, Galerie Zacke, Auktionshaus Kinsky) stellten, ins Leere. Uns wurde mitgeteilt, dass leider keine der Objekte der Wiener Weltausstellung im Bestand des jeweiligen Hauses befindlich seien, resp. dass sich diesbezüglich nichts im Zuge der aktuellen sowie vergangenen Handelstätigkeit findet.

Ebenso hatten jene Museen, die wir im Zuge unserer Recherchebemühungen kontaktiert hatten, mitunter entsprechende Herausforderung dabei, überhaupt griffig eine hinreichend genaue Zuordnung entsprechender Objekte vorzunehmen zu können. Doch warum ist das überhaupt so? Gerade diese Frage – so erscheint mir – ist im gesamten Forschungsprozess gewiss keine unerhebliche, weshalb ich mich demnach dazu entschlossen habe, selbiger hier nunmehr entsprechendes Augenmerk zu widmen. Welche Probleme sind es somit, die eine jeweilig konkrete Zuordnung der einstigen Objekte der Wiener Weltausstellung von 1873 für die Museen so schwierig gestalten?

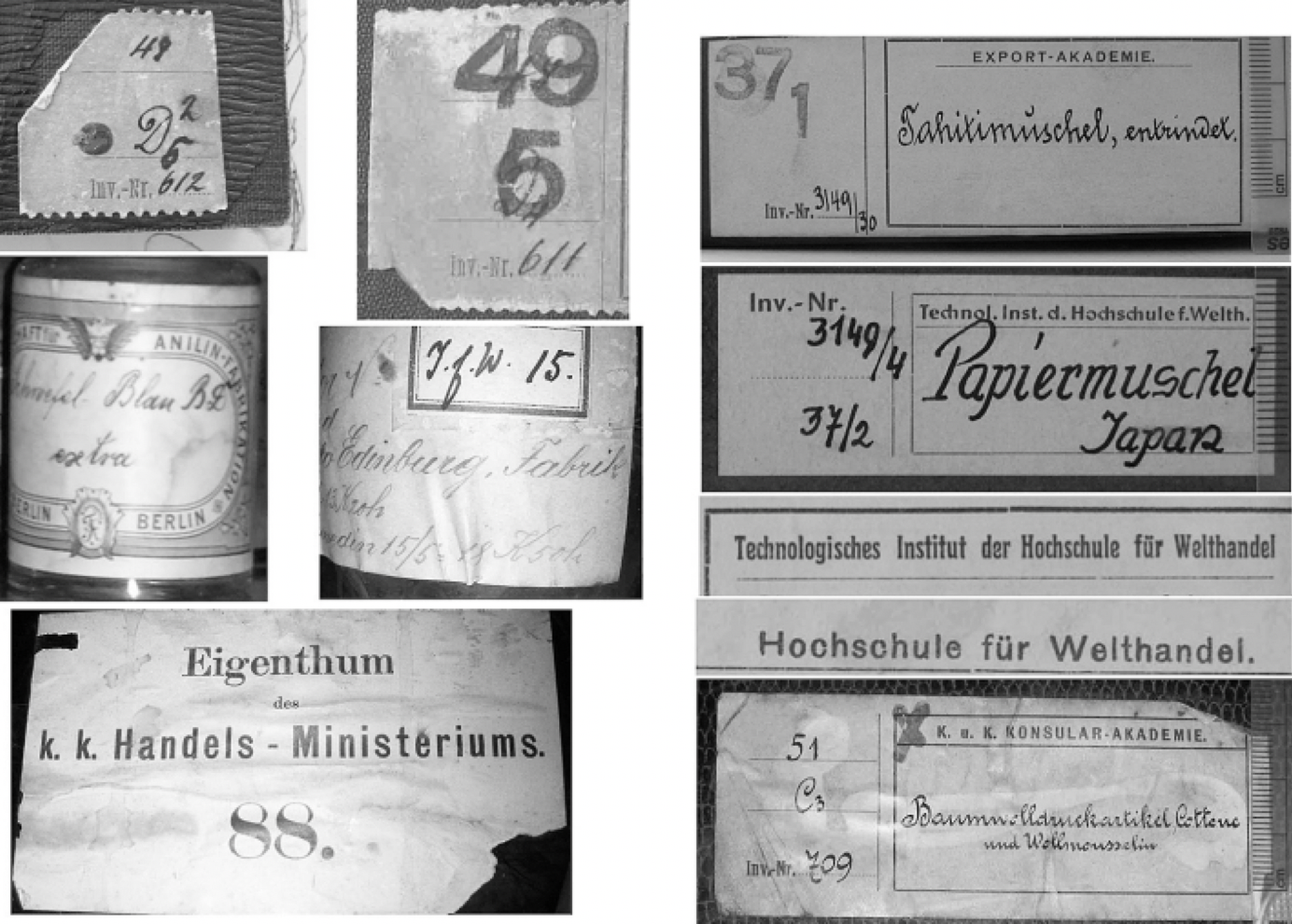

Zum einen findet sich bedauerlicherweise eine sehr heterogene Etikettensituation vor, d.h. es wurde nicht etwa ein einheitliches System zur Objektauszeichnung und dementsprechenden Beschriftung gewählt, siehe ABB.1. Zum anderen lässt darüber hinaus auch die jeweilige Objektdokumentation in nicht wenigen Fällen signifikante Unklarheiten zurück, d.h. ist zumal bloß sehr rudimentär erfolgt und demnach mitunter gar mangelhaft.

Ein markantes Detail sogleich als Auftakt: Die Entstehung der besagten Warenkundesammlung geht in ihren Anfängen sogar direkt auf die Wiener Weltausstellung von 1873 zurück. Ganz wesentlich hierfür war zu Beginn die Gründung des sog. „Orientalischen Museums“ 1874, d.h. im Folgejahr der Weltausstellung. Dieses war für die Bewahrung der Ausstellungsobjekte verantwortlich. Im Zeitverlauf wurden schließlich zahlreiche der dahingehenden Objektbestände an weitere Museen weitergegeben, allen voran an das Museum für angewandte Kunst (MAK) und an das Weltmuseum Wien. Die sodann noch verbliebene sog. „Warenkundesammlung“ des orientalischen Museums wurde schließlich am „Institut für Technologie der Hochschule für Welthandel“ weitergeführt und ging über die Jahre schließlich in den Bestand des Technischen Museums Wien über [1]. An dieser Stelle zeigt sich, wie ich betonen möchte, somit bereits griffig das angesprochene Problem der heterogenen Etiketten-Situationen hinsichtlich der jeweiligen Objekte. In Abbildung 1 beispielsweise lässt sich erkennen, dass einige Etiketten lediglich nur eine nicht weiter spezifizierte Inventarnummer tragen und/oder mitunter unterschiedliche Schreibwesen der zuvor befindlichen Sammlungen zutage treten; so z.B. „Hochschule für Welthandel“ oder aber „Technologisches Institut der Hochschule für Welthandel“.

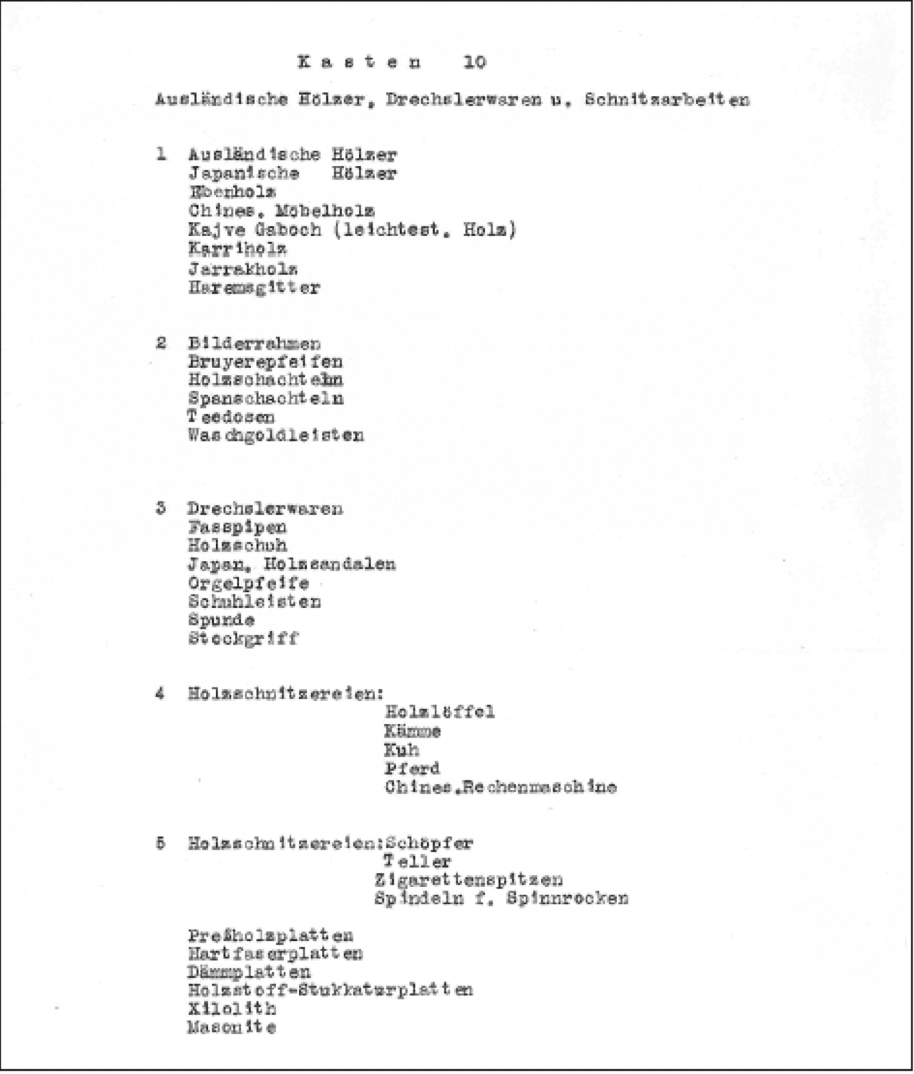

Die dürftige Dokumentationslage lässt sich weiters auch anhand einer „Inventarliste“ aus dem Jahr 1971 erkennen. Diese enthält eine Gliederung von insgesamt 72 Kästen des Instituts für Technologie der Hochschule für Welthandel, jedoch fehlen im Wesentlichen entsprechende Detail-Informationen über die gelisteten Objekte. So lassen sich z.B. keine Angaben über Herkunft, Datum und Wert finden [2]. Eine entsprechenden Detailauszug dieser Datensätze – hier betreffend den Kasten mit der Nummer 10 – zeigt die ABB.2.

Somit sind es diese beiden Komponenten, d.h. die Etikettensituation einerseits sowie die lückenhafte Dokumentation andererseits, welche jeweils eine konkrete Zuordnung der einzelnen Objekte als sehr schwierig gestalten.

Quellen

[1] Susanne Gruber, „Die Warenkundesammlung am Technischen Museum Wien und deren Wurzeln von der Wiener Weltausstellung 1873“, in: Schriften Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Band 151-152, 2013, S. 89-104, URL: https://www.zobodat.at/pdf/SVVNWK_151_152_0089-0104.pdf / S. 93-94.

[2] Ebd. / S. 97.

[ABB.1] Ebd. / S. 98.

[ABB.2] Ebd. / S. 90.

Veröffentlicht: 2023

China auf der Wiener Weltausstellung 1873

China auf der Wiener Weltausstellung 1873